di Marina “Morgatta” Savarese

Premetto che questa parola, come quelle stra-abusate del periodo, non mi sta molto simpatica. Eppure di certe battaglie ce n’è ancora bisogno (tipo che il Festival nazional-popolare é stato presentato in 71 anni solo UNA volta da una donna non vi pare strano?!?). Un bisogno ragionato, senza estremismi (che pure quelli sopporto poco) e sopratutto su larga scala: non si può parlare di empowerment da questo lato del mondo continuando a supportare marchi e aziende che sfruttano le donne dall’altra parte del Pianeta (o anche sotto casa, facendo opportunamente finta di niente perché ci fa comodo).

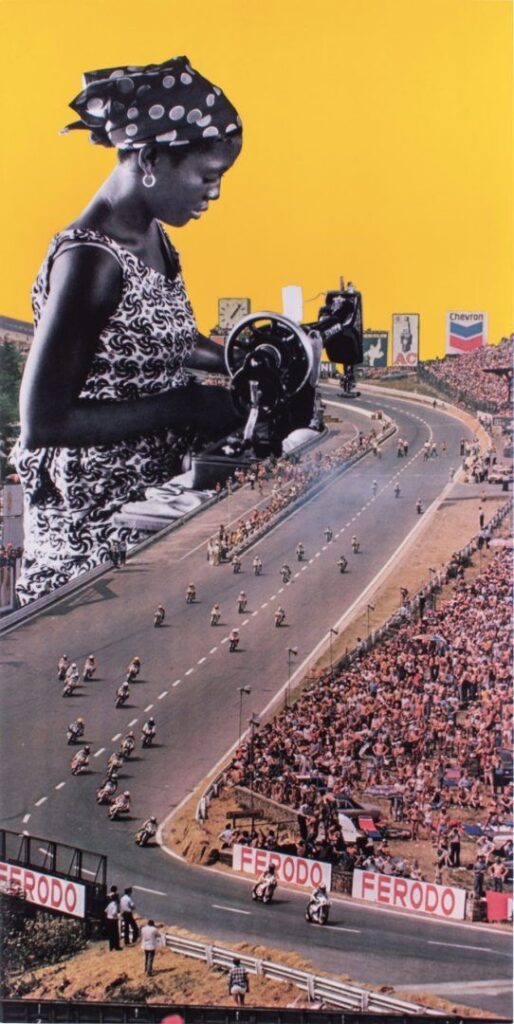

La moda è un universo controverso e variegato in cui nelle scuole c’è una maggioranza di alunne donne (85%), ma ai vertici delle maison troviamo quasi sempre uomini, a raccontare come quest’ultime dovrebbero andare vestite in giro. Al top del management delle aziende continua ad esserci una predominanza maschile (nonostante dal 2017 ad oggi ci sia stato un incremento notevole delle cariche dirigenziali assunte da donne, al momento solo il 14% sono dirette da persone di sesso femminile), ma al fondo della catena produttiva, a fare il lavoro più importante e più sfruttato, ancora una massiccia presenza rosa. Ed é una storia vecchia, che risale al periodo della Rivoluzione Industriale, alla quale sarebbe ora di dare una svolta in un’ottica di rispetto, etica e uguaglianza.

Dagli sweat-shops nati tra il 1830/1850 per far (primi laboratori nel cuore di NYC dove venivano cuciti abiti per mano di donne e bambini tenute sulle macchine con orari disumani e stipendi ridicoli) fino alle fabbriche moderne dove si assemblano abiti alla velocità della luce sono passati circa 170, ma non é cambiato un gran che. Allora, per far fronte alle richieste dell’ industrializzazione, non ci si fece troppi problemi a rinchiudere centinaia di lavoratori (e lavoratrici provenienti dalle campagne e disposte a tutto pur di portare a casa qualche soldo) in piccole stanze zozze, poco ventilate, propense ad incendi e invasioni di ratti (che simpatia)! Oggi, per far fronte alle super-produzioni innescate dal meccanismo del pronto moda (e della moda in generale, che ha dislocato le produzioni per poter avere prezzi più bassi), le situazioni sono più o meno analoghe: le stanze sono decisamente più grandi ma altrettanto tremolanti, gli orari sono lunghi e pesanti, i salari sono inutili e spesso insufficienti al mantenimento, ora come allora. Grandi passi in avanti, no? Però noi andiamo felici in giro con la nostra maglia acquistata a 2,99€, che magari porta su a caratteri evidenti slogan pro-donne (le solite azioni di marketing paracule delle grandi aziende).

Alla base del pronto moda c’è una contrattazione con le aziende che implica un massiccio sfruttamento del lavoro, una sorta di moderna schiavitù (dove circa l’85% sono donne tra i 18 ed i 24 anni, di cui la maggioranza asiatiche, di colore e indigene pagate in media 3$ al giorno); spesso vengono fissati degli obiettivi di produzione che se non raggiunti fanno sì che queste persone non vengano nemmeno pagate. Per non parlare poi di quel che avviene dentro alle fabbriche in termini di pressioni, abusi e minacce da parte dei superiori, che difficilmente vengono alla luce per paura di perdere il posto. Una catena senza fine, insomma, con brand che ignorano (o fanno finta di non sapere per continuare ad avere i loro vantaggi) ma proprio per questo si rendono complici del perpetuarsi di questo sistema malato, non equo e terribilmente discriminatorio. Tutto questo per dei vestiti??? Se da una parte i movimenti come Fashion Revolution e Clean Clothes Campaign hanno contribuito a portare alla luce queste problematiche, siamo ancora lontani da una presa di coscienza totale e da un’idea di cambiamento. Con l’avvento della pandemia la situazione non é affatto migliorata: le aziende occidentali hanno annullato ordini per milioni di euro di produzioni già avviate, rifiutandosi di pagare e lasciando un incredibile numero di lavoratori ai limiti della povertà (la International Labour Organization ha stimato che sono stati coinvolti in questa situazione tra i 600.000 e 790.000 lavoratori dell’industria dell’abbigliamento). Che il periodo non fosse dei migliori ce ne eravamo accorti tutti, ma da qui ad infierire sulle situazioni ai limiti da parte delle grandi aziende c’è una bella differenza, sopratutto considerato il lato umano. Che, come sappiamo, passa in secondo piano quando ci sono gli interessi economici nel mezzo.

Cosí il lato oscuro della moda continua a fare danni alle donne (oltre che a tutto il resto) in mille forme: dalle donne del Ghana che sono costrette a portare sulla testa balle di vestiti di seconda mano che arrivano dai Paesi occidentali (con il rischio di rompersi il collo) per circa 1 dollaro, passando per le discriminazioni dettate dal colore della pelle dentro alle grandi aziende (sì, ancora), fino al mobbing tra le pareti degli uffici stile (questo spesso messo in atto dalle stesse donne verso altre donne in nome di quel santo Ego che annebbia la vista e la voglia di arrivare, chissà dove, che trasforma gli esseri umani in perfetti stronzi…ops). Cosa possiamo fare, quindi?

Prenderne atto, diffondere il messaggio, impegnarsi in maniera pro-attiva e, chi proprio non vuole iniziare la battaglia, almeno decida in maniera consapevole quali marchi e aziende supportare. Avendo l’accortezza di non scendere in piazza o sui social sventolando bandiere rosa con indosso le maglie di chi le donne le sfrutta…da sempre!!!

Per approfondire gli argomenti o capire come si comportano le aziende rispetto ai lavoratori:

-https://cleanclothes.org/campaigns/payup